作品タイトル

幸福な時間

作者

Andrew

作品本文

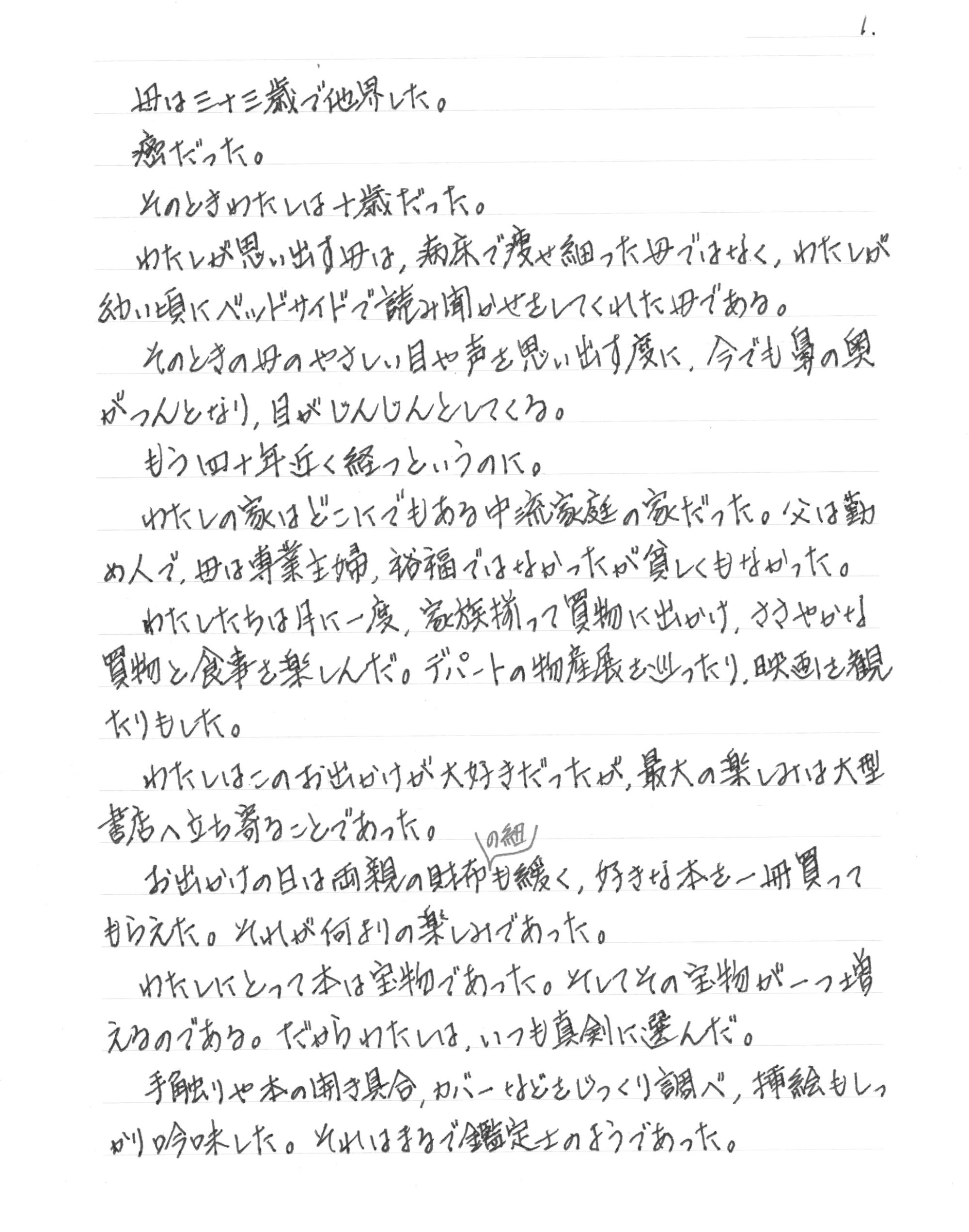

母は三十三歳で他界した。

癌だった。

そのときわたしは十歳だった。

わたしが思い出す母は、病床で痩せ細った母ではなく、わたしが幼い頃にベッドサイドで読み聞かせをしてくれた母である。

そのときの母のやさしい目や声を思い出す度に、今でも鼻の奥がつんとなり、目がじんじんとしてくる。

もう四十年近く経つというのに。

わたしの家はどこにでもある中流家庭の家だった。父は勤め人で、母は専業主婦、裕福ではなかったが貧しくもなかった。

わたしたちは月に一度、家族揃って買物に出かけ、ささやかな買物と食事を楽しんだ。デパートの物産展を巡ったり、映画を観たりもした。

わたしはこのお出かけが大好きだったが、最大の楽しみは大型書店へ立ち寄ることであった。

お出かけの日は両親の財布の紐も緩く、好きな本を一冊買ってもらえた。それが何よりの楽しみであった。

わたしにとって本は宝物であった。そしてその宝物が一つ増えるのである。だからわたしは、いつも真剣に選んだ。

手触りや本の開き具合、カバーなどをじっくり調べ、挿絵もしっかり吟味した。それはまるで鑑定士のようであった。

いや、まさしくわたしは小さな読書家であり、鑑定士であった。

本をいっぱい抱えこんで、どれにするか悩んでいるわたしを見て、父はいつも呆れ返り、母はいつも微笑っていた。

母が亡くなったと聞かされたとき、わたしは泣かなかった。お葬式のときも泣かなかった。泣いてはいけないと思った。

お兄ちゃんだから。

わたしには妹たちがいて、わたしはお兄ちゃんなのだからしっかりしなければいけないと思った。

母が亡くなってから数日後、誰もいない学校の図書室の片隅で初めて泣いた。

涙が止まらなかった。

どれくらいそうしていたのだろうか。泣き疲れて顔をあげると窓から青空が見えた。

きれいな夏空であった。

それを見て、また涙がこぼれた。

悲しむわたしを慰めてくれたのは、フローネやカトリ、セーラやセドリック、アンであった。本がわたしの支えだった。

わたしの本好きは、家族の影響だろう。父も祖父もたいへんな読書家で、わが家にも、祖父の家にも、たくさんの蔵書があった。

しかし、それ以上にわたしに大きな影響を与えたのは、母の読み聞かせであった。

幼い頃、ベッド脇で母が読み聞かせをしてくれたとき、いつも幸福感に包まれた柔らかな時間があった。

わたしはその心地良い幸福感のなかで眠りに就くのだった。

母に読んでもらった本は、もうほとんど忘れてしまったが、そのときに感じていた幸福感だけは忘れたことがない。

だからわたしは本が好きなのだと思う。

母の思い出は、本の思い出なのだ。

そしてわたしは、今もずっとあの幸福感を追い求めているのだ。

作品ジャンル

エッセイ

展示年

2023

応募部門

課題作品部門

作品説明

他界した母と、本にまつわる思い出を作品にした。

表現において苦心したのは、作品に柔らかさを出すために、描き過ぎないことと、何でも漢字にしないこと、そして一文を短くすることであった。

わたしが本作を描きながら母を思い出したように、読者にも本作を通してご自身のお母さんについて思いを巡らせて頂ければ幸いです。