本記事は、「第2回刑務所アート展」作品カタログに収録した、PAC共同代表理事・風間勇助によるコラムです。刑務所とかかわる人たちからのアート作品を集め展示する私たちの企画展に、(「受刑者アート」や「アウトサイダー・アート」ではなく)「刑務所アート」という言葉を用いることにした経緯や考えを記しています。

「刑務所アート」という言葉から生まれる問い、表現、そして対話 風間勇助

「刑務所アート」という名前を打ち出すのはわりと勇気が必要でした。アートの文脈では、専門の美術教育を受けずに独学自修で作られた作品を、「アール・ブリュット」や「アウトサイダー・アート」と呼ぶことがあります。アール・ブリュットは、「生の芸術」とも言われますが、その提唱者であるジャン・デュビュッフェが、主に精神障害のある人の創作に関心を持ち、自ら収集・研究をしてきた作品群に対して名づけたものです。そして、アウトサイダー・アートは、アール・ブリュットという用語・概念がアメリカに渡った際に、アメリカの批評家ロジャー・カーディナルが当てた訳語とされます。日本では近年、障害のある人によるアート作品がアール・ブリュット展として各地で開催されていますし、死刑囚や受刑者の作品がアウトサイダー・アート展の中で展示されているのも見たことがあります。

アール・ブリュット/アウトサイダー・アートは、「専門」的なアーティストだけでなく、誰もが持っている創造性に目を向ける重要な概念・取り組みではあります。しかし私は、刑務所から届く作品を少なくとも「アウトサイダー」とは打ち出したくない、という思いを、プロジェクト立ち上げ当初から抱いていました。やがては社会復帰して同じ社会で共に生きていく人との間に、固定化した揺らぐことのない線(インサイド/アウトサイド)を引いてしまうことになるのではないかという恐れを感じたからです。美術教育を受けていないとか独学自修であるといった作者の「属性」によって作品を定義づけ、それを「アート」と価値づけるのはアート・ワールド側である、という構造にも抵抗がありました。

英語圏の文献では、”Prison Art” や “Arts in Prison”などとよく目にします。それを、カタカナで「プリズン・アート」と呼ぶか、「監獄アート」と呼ぶか、名前を決めるというのは大変に悩ましいものです。いったん考えるのをやめて、まずはやってみようということでひとまず「刑務所アート展」となったのが正直なところです。

しかし、少なくともこれが「受刑者アート」ではないことは重要だと思っています。作者が受刑者であるかどうかではなく、刑務所という場所あるいは制度、その制限された環境の中で生まれる表現であること、刑務所とその外側の社会の関係にも影響される表現であることに着目し、「刑務所アート」とひとまず名づけています。したがって、やがては刑務官からの作品が届くことも願っていますし、刑務所という場所に関わるさまざまな人からの表現も、きっと「刑務所アート」と呼べるのだと思います(本カタログには未収録ですが、第2回の展示会では、刑期を終えて出所された2名からの応募作品も展示することができました)。あるいは、作品そのものよりも、作品を媒介として生み出される、刑務所の内や外をつなぐさまざまな対話こそ、重要なものとして捉えることもできるのではないかとも思います。

どう名づけるかはさておき、「刑務所アート」と聞いて、私たちはどんなものをイメージするでしょうか。あるいは、”期待”をするでしょうか。真摯に罪と向き合い悔いているような表現でしょうか。あるいは、”狂気の犯罪者”の絵のようなものでしょうか。そのイメージこそが、私たちが刑務所やそこに生きる人々に向けている眼差しといっていいと思います。「見る/見られる」の関係性を創り出す展示という装置は、私たち自身の見たいという欲望や、無意識に持っている視線に向き合うきっかけになります。

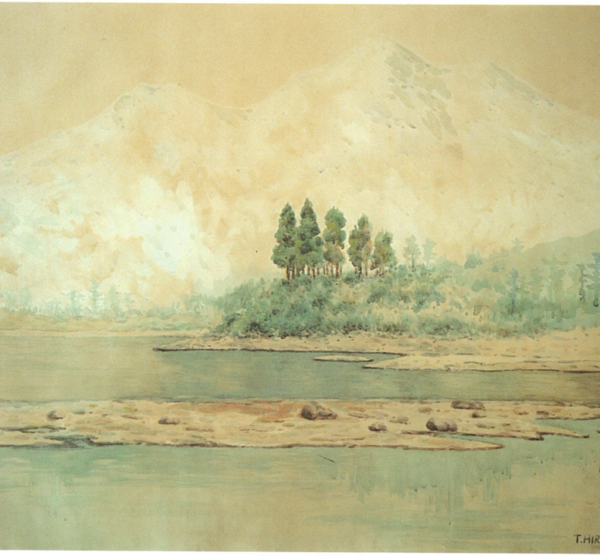

では、実際に集まった作品はどうでしょうか。たしかに、罪と向き合い失ったものの大きさを後悔しているようなものもあります。罪とは何か、更生とは何か、命とは何か、人生を振り返る深い内省を感じさせる作品も多くあります。他方で、全く懲りてなさそうなもの、刑務所の理不尽な環境への不満を爆発させたもの、誰にも声を聞いてもらえずに完全にイジけてしまっているもの、言われなければ刑務所から届いた作品とは思えないほど上手なもの、鮮やかなもの、平凡なもの…..実にさまざまです。

今回は、さまざまな専門の方に審査のコメントをつけていただき、一人ひとりの作品にみんなで向き合って語り合うと、1つの作品からいろんな魅力がじわじわと引き出されてくる楽しさもありました。便箋に書かれた手書きの文字さえみる機会が減っているせいもあり、その新鮮さもあいまって、表現されている内容よりもまず文字が魅力的である作品も多いです。刑務所の中の時間を余すことなく注いだ作品は、刑務所の外の私たちとは異なる時間が流れているようにも感じさせ、見るものの足を止める力を持っていると思います。

しかし、「面白い作品だけれど、犯罪をした人なんだよな」という思いが拭えず、素直に感動できないという感想もいただいたことがあります。審査会でも「こんなにいい作品を創れるのに、いったい何をしてしまったんだろう」という疑問を挟まずにはいられない場面もありました。

あるいは「犯罪をした人がアートなんかしていいの?」と、質問を受けたことも何度かあります。それに対して、表現の自由は誰にでも認められるべき基本的人権だとも言えるし、諸外国の事例を持ち出して、アートプログラムが再犯の防止に役立ちそうだと、刑務所での表現活動を正当化しうる答え方はいろいろできそうです。

ここで改めて刑務所の中で表現がもつ役割を考えてみます。元受刑者の方からお話を伺う限り、刑務所の中には誰からも手紙が来ない、面会もない、社会と完全につながりを失ってしまった人が多いと聞きます。自分を気遣う人が誰もいなくなると、人は自分と向き合うこともなくなり、自暴自棄にさえなります。刑務所に入る前は、誰かにとっては優しいお父さんだったかもしれないし、まじめに働くサラリーマンだったかもしれないし、友人や家族に囲まれた陽気な人だったかもしれません。人は誰でも本来いろんな側面を持っていて当たり前ですが、一度罪を犯し刑務所に入ってつながりを失うと、常に「受刑者」あるいは「犯罪者」としての側面しか認識できなくなります。

そこで、表現に取り組んでみるというのは、自らを再び他者へとひらき、社会とのつながりを取り戻す回路を創り出す行為なのではないかと思います。実際、応募者である受刑者の方からは、次のような手紙をもらいました。

「社会でなかなか自己表現ができず(間違った表現ばかりでした)、自分がどうしたいのか、どう想っているのか、自分自身分からずに来ましたが、こうゆう機会があると、自分の感情が素直に作品に出るので、新しい自分にも出会えたりします。どうゆう評価が頂けるかわかりませんが、きっとやってみるのが大事なのだと改めて思いました」

評価を気にしているところからも、誰かに見られる(見てもらえる)という、他者の存在やつながりを意識しているのがわかります。他者の存在を意識して表現してみたら「新しい自分」に気づいたりもする、これが表現に取り組むことの本質のように思えます。私たちもまた、その表現に出会う以前と以後では、ものの見方・考え方が少し変わっているかもしれません。こうした互いの見方の変容を促すようなコミュニケーションはアートにしかできないと思います。

ジュディス・L・ハーマンは『心的外傷と回復』の中で、「回復」について次のように書いています。

「回復の基礎はその後を生きる者に有力化 empowerment を行い、他者との新しい結びつきを創るcreation of new connections ことにある。回復は人間関係の網の目を背景にしてはじめて起こり、孤立状態においては起こらない。」

刑務所を出た後も人生は続き、なるべくなら再び罪は犯さずに生きていってほしいと誰もが思います。その回復には、他者との新しい結びつきが必要であり、人間関係の網の目の中に自らを置くことが必要であり、孤立状態では回復することは難しいのです。

だからこそ刑務所アートは、一人ひとりの回復にみんなで向き合う、そんな社会の基盤をつくっていける可能性があると思います。